Chapitre 1

L'explosion des flux mondiaux

I) L'explosion des flux économiques mondiaux

II) L'explosion des flux migratoires

Introduction

La mondialisation se manifeste dans un premier temps par l'explosion inédite des flux mondiaux de tous types.

I) L'explosion des flux économiques mondiaux

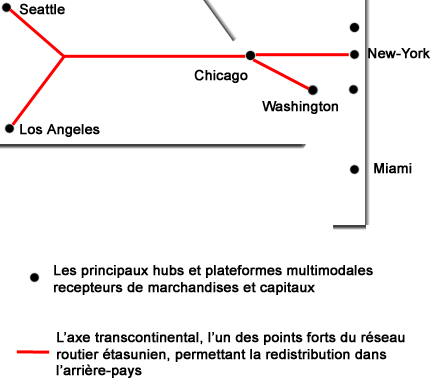

Ce phénomène fait écho à la formation d'un vaste réseau de transport engendrée par des innovations techniques considérables. L'on parle, en effet, de seconde révolution des transports. Le premier type de transport touché a été le transport maritime. Celui-ci représente aujourd'hui les 2/3 des échanges internationaux en valeur, et les ¾ des tonnages mondiaux. La conteneurisation a permis un transit des marchandises et des capitaux plus efficace. A cela se joint la technique du "range", soit l'arrêt à plusieurs ports successifs afin de faciliter la redistribution dans l'arrière pays par le réseau routier et autoroutier, favorisée par le ferroutage (rail et routes combinés).

Cette révolution est à l'origine de la création d'un vaste réseau de flux maritimes à l'échelle internationale, connectant la façade étasunienne, l'Europe de l'Ouest et l'Asie Orientale, au détriment de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, équipées de ports d'importance internationale, tels Singapour, Rotterdam, Tokyo, Shanghaï, Houston ou Los Angeles, et de points stratégiques comme les canaux de Suez ou de Panama, et les détroits de Gibraltar et Malacca. A ces deux premiers types de transport s'ajoute le transport aérien, plus cher et transportant moins de marchandises et d'Hommes. Lui aussi use de points stratégiques, tel que l'aéroport Charles De Gaulle à Paris, afin de réduire le temps de trajet. La pollution reste une limite importante à ce réseau.

II) L'explosion des flux migratoires

Mais plus que l'explosion des flux de capitaux et de marchandises due au développement du réseau de transports, l'explosion des flux migratoires est constitutive de cette singularité de la mondialisation. Ces flux diffèrent en fonction des motifs qui peuvent se cumuler. Le premier type de flux concerne les migrations économiques. Ce sont des mouvements généralement Nords/Suds, reflétant les inégalités entre les espaces du monde. États-Unis, Union Européenne et Australie sont les principaux pays récepteurs, les pays émergents étant principalement attractifs au niveau continental et servant de points de passage. Quant aux pays émetteurs, ce sont avant tout des pays du Sud à l'instar des États d'Asie du Sud/Est, notamment Pakistan et Indonésie, de l'Afrique, de l'Amérique Centrale, dont le Mexique. Ces derniers fournissent, en effet, 75% des émigrants, majoritairement des jeunes hommes peu ou pas qualifiés, cherchant un emploi, et des femmes rejoignant un homme ou une famille déjà installé(e). Le second type concerne un mouvement Nord/Nord et Sud/Nord appelé "Brain Drain". Il désigne le mouvement de travailleurs qualifiés accueillis dans un autre État que leur pays natal. Allié au précédent, il entraîne des diasporas*comme les diasporas juives, chinoises, indiennes.

Le troisième cas concerne les quelques 20 millions de réfugiés politiques. Ces migrants ont la particularité d'avoir été obligés de quitter leur pays pour survivre, parce qu'opposant à une dictature ou visés par un génocide, et de se réfugier dans un autre pays en demandant l'asile pour ne pas rester dans un camp de réfugiés, difficilement gérés par des organisations non-gouvernementales.

Enfin, l'on retrouve dans le troisième type près 750 millions de personnes constituant le tourisme de masse, venant principalement d'Amérique du Nord et d'Europe, bien qu'aussi destinations touristiques. Ce mouvement est motivé par la recherche des littoraux (héliotropisme), le patrimoine historique, culturel et naturel. Il joue un grand rôle dans la métropolisation, et tend à limiter les inégalités économiques Nord/Sud. Les limites restent la pollution, les conflits entre touristes et population, le tourisme faisant augmenter les prix, et la dégradation des sites naturels.

Conclusion

La mondialisation se caractérise donc par l'explosion inédite de flux de tous types, permise par le développement des réseaux de transport et montrant les inégalités entre les pays.

- Site réalisé par:

- Vincent Blondeau (Recherches)

- Erreur 503 (Webmaster/Recherches) Tout texte, en dehors des citations, est la propriété des réalisateurs de CompoDispo.