Chapitre 2

L'industrie en France: des dynamiques contrastées

I) Géographie industrielle: schéma des territoires de l'industrie en France

II) Typologie des territoires de production

III) Le devenir des industries

- A) Aides publiques et reconversion

- B) Conforter la compétitivité des territoires

- C) La patrimonialisation

Introduction

Pour comprendre les déséquilibres de production et leurs manifestations actuelles, une étude du problème dans le secteur secondaire peut être utile et rendrait plus clair le phénomène. En effet, le travail en industrie représente près de 25% de la population active de près ou de loin, soit au moins un tiers de la population française, et concerne la majeure partie des États qu'ils soient développés ou non. Le lecteur y trouvera donc forcément des éléments qu'il connaît.

I) Géographie industrielle: schéma des territoires de l'industrie en France

L'étude de la géographie de l'industrie française permet de rendre visible les disparités de production entre les territoires.

II) Typologie des territoires de production

Dès lors, il devient possible d'observer des disparités entre territoires industriels. Ainsi, la géographe Magali Reghezza-Zitt distingue dans son ouvrage La France dans ses territoires, paru en 2011 aux éditions SEDES, trois types de territoires: les territoires en crise

, les territoires de l'innovation

et les territoires consolidés

.

A) Les territoires en crise

Certains secteurs de l'industrie connaissent une crise profonde, parfois ancienne. Les secteurs les plus touchés sont les bassins miniers, les territoires de la sidérurgie, du textile et des chantiers navals. Les difficultés ne sont pas récentes. Déjà dans les années 1980-1990, des régions aux spécialités manufacturières plus diversifiées (électroménager, industries de l'armement notamment) étaient touchées par la crise. De même, certaines activités ont entièrement disparu à l'instar des chantiers navals du Havre en 1999 et de Bordeaux en 1967. Dans d'autres secteurs, le déclin des activités traditionnelles entraîne la fermeture des usines, l'abandon des sites d'extractions et des chaînes de production, à une augmentation du chômage et à des soldes migratoires négatifs. Une des causes notable serait une vague de délocalisation qui a touché à plusieurs niveau le territoire national à différents niveaux. La Basse Normandie, les Champagnes-Ardennes et la Lorraine ont été des régions les plus touchées. À l'échelle locale, la délocalisation a de lourdes conséquences, mettant en difficulté le développement local, entrainant pauvreté et chômage. Elle est devenu de fait un symbole de la crise industrielle qui touche certaines régions

comme le dit la géographe Reghezza-Zitt, et ce en grande partie grâce aux discours médiatiques et politiques. Toutefois, le phénomène reste mineur à l'échelle nationale et ne peut expliquer la crise industrielle en son entier. Les causes sont en réalité très diverses. A l'échelle régionale, épuisement des ressources, littoralisation, choix des acteurs géographiques privés et publics sont autant d'exemples de facteurs de cette crise. Ces territoires en crise se distinguent généralement par un paysage fortement dégradé (vieilles usines en ruine, ateliers de production et filature abandonnés, cités ouvrières délabrées) auquel s'ajoute souvent le problème des friches industrielles qui présentent des risques pour l'environnement. Cette image de pays noirs

n'attire pas les investisseurs, ce qui ne fait qu'empirer le problème.

B) Les territoires de l'innovation

A l'opposé, des territoires ont bénéficié des mutations du système de production mondial du fait d'un fort potentiel d'adaptation et d'innovation. Ces territoires de l'innovation

, comme les nomme Reghezza-Zitt, se divisent en deux grands ensembles: les Systèmes Productifs Locaux (SPL) et les technopoles, tous deux issus de l'idée que la concentration spatiale favorise les échanges entre les entreprises.

1) Les SPL

Le SPL est un cas particulier de territoire d'innovation, inspiré du modèle des districts industriels du Nord de l'Italie. Il se définit comme un ensemble de petites et moyennes entreprises et industries (PME-PMI), concurrentes et complémentaires, et spécialisées dans un type de métier ou de produit. Localisées sur un territoire précis, ces PME-PMI forment un bassin d'emplois et de productions bien spécifiques qui nécessitent des savoir-faire particuliers et à forte valeur ajoutée. Les SPL sont aussi dotés de structures d'animation et de dispositifs de formation permettant une innovation permanente et une forte capacité d'adaptation. L'ensemble SPL fonctionne en association avec les acteurs géographiques du territoire sur la base d'un rapport de confiance et s'illustrant par une certaine entraide entre les parties prenantes du processus de production. Il s'agit donc d'un réseau d'interdépendances où le travail est partagé entre les unités de production.

| Liste des principaux SPL français | |

| Région | Activités |

| Le Chotelais (Vendée) | Textile, chaussures |

| Jura | Petite mécanique (lunetterue de Morez), plastique de précision et pièces métalliques spéciales |

| Thiers | Coutellerie |

| Plateau du Vimeu (la Somme) | Serrurerie, robinetterie, métallurgie légère |

| La vallée de la Bresle (la Somme) | Fabrication de flacons de verre pour les parfums de luxe |

1) Technopôles et technopoles

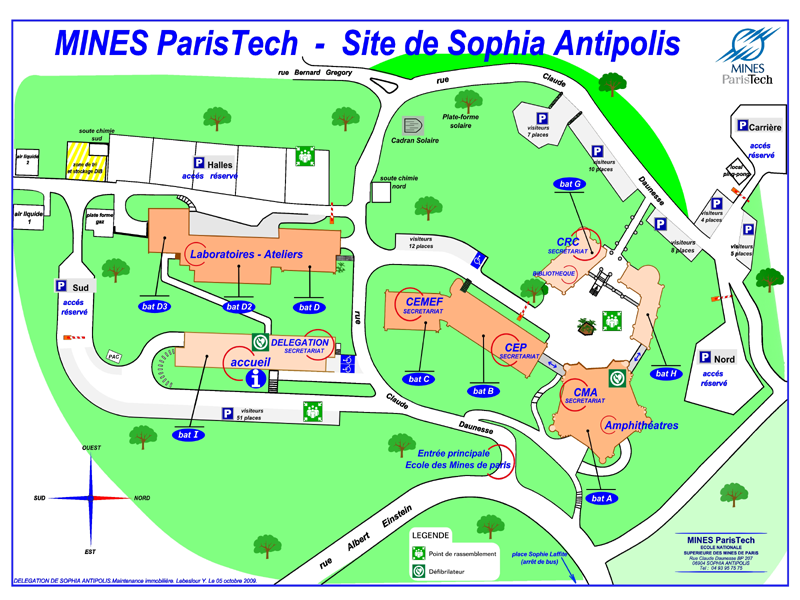

Le technopôle, quant à lui, fonctionne sur la même logique de proximité que les SPL, mais ajoute la concentration d'institutions publiques et privées d'enseignement supérieur et de recherche. Les relations entre entreprises et établissements permettent une mise en commun du savoir scientifique et technique et ainsi la création et la diffusion de l'innovation. Le regroupement des technopôles forme un technopole. Le premier technopôle est créé en 1969 à Sophia Antipolis, dans le parc naturel de la Valmasque, à l'initiative de Pierre Laffitte, directeur de Mines Paris Tech, avec le soutien des pouvoirs publics et des acteurs locaux. Ce pôle a fondé son développement sur les technologies de l'information et de la communication ainsi que la médecine et la biochimie.

Il existe aujourd'hui une dizaine de technopôles. Tous fonctionnent sur le modèle de Sophia Antipolis.

| Liste des technôles français les plus importants |

| Paris-Sud (L'université d'Orsay, HEC, Polytechnique, centre d'études nucléaires, ...) |

| Nancy-Bradois |

| Rennes-Atlante |

| Zone pour l'innovation et des réalisations scientifiques et techniques (ZIRST) de Meylan, près de Grenoble |

| Atlanpole de Nantes |

| Angers-Technopôle |

Cependant, les technopôle doivent faire face à une nouvelle concurrence territoriale: la concurrence entre technopôles métropolitains. Ainsi, le technopôle de Villeneuve-d'Ascq, qui avait pourtant conforté les options d'aménagement initiées par la construction de la ville nouvelle de Villeneuve d'Ascq dans les années 1980, n'est aujourd'hui plus qu'un territoire à vocation technopolitaine parmi celles de la région.

C) Les territoires consolidés

L'on peut enfin citer des territoires ayant réussi à sortir de la crise par la reconversion, ce que Reghezza-Zitt nomme les territoires consolidés

. Ce succès de la reconversion s'explique dans ces territoires par un accompagnement continu des mutations des activités industrielles facilité par la lenteur des dites évolutions. L'exemple de l’Île-de-France peut être pris pour illustrer le phénomène. En effet, la région parisienne a connu une déconcentration industrielle considérable qui a combiné la dispersion des entreprises hors de l'agglomération centrale, les départs des firmes et des fermetures classiques. La fermeture du site Renault de Boulogne-Billancourt en 1992 en a été un symbole fort. Ne correspondant plus aux nouveaux processus de production, l'usine a été fermée puis rasée, entraînant chômage et lourds travaux (désamiantage, dépollution des sols). Peu à peu, l'industrie s'est orientée vers l'industrie légère et de haute technologie. Elle a pu ainsi se maintenir grâce à la volonté des groupes de conserver une localisation francilienne et à des alternatives fournies au sein de la région. De nouveaux sites ont alors pu naître tels que Poissy et Aulnay-sous-Bois pour l'automobile, ou Vélizy pour l'aéronautique. De même, certains sites perdurent grâce à la spécialisation des activités à l'instar de la boucle de Gennevilliers autour de la logistique et des activités portuaires. Enfin, les villes nouvelles ont contribué au desserrement de l'industrie francilienne sous la forme de parcs d'activités accordant une place toujours plus importante aux activités non-productrices.

III) Le devenir des industries

Les territoires connaissent des évolutions contrastées face aux mutations de l'activité industrielle et les conséquences sur l'économie, les sociétés et les paysages. Ces évolutions dépendent entièrement des ressources et du volontarisme local ainsi que des aides de l'Etat, de plus en plus relayé par l'Union Européenne (UE).

A) Aides publiques et reconversion

Les politiques d'aide aux territoires industriels en crise ne sont pas chose nouvelle. Déjà en 1951, le traité constituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) comportait une partie à propos de la reconversion et la restructuration des activités concernées. Ces dispositifs étaient au départ nationaux avec notamment les politiques de zones de conversion

en 1967 (régions minières, sidérurgie, textile, chantiers navals) qui s'illustraient par des actions mêlant aides aux entreprises, formation, transferts de technologie, amélioration de l'habitat, réhabilitation des friches industrielles et implantation d'équipements logistiques, ou encore celle de la Prime d'Aménagement du Territoire (PAT) en 1982 qui consistait en une aide financière apportée aux entreprises créant des activités dans la zone en reconversion. Toutefois, l'évolution de ce qui devient l'Union Européenne fait changer d'échelon les dispositifs. Peu à peu, les politiques de fonds structurels de l'UE s'ajoutent aux aides étatiques. A tel point que les fonds européens sont devenus plus importants que les fonds étatiques dans certaines zones. Pour finir, depuis 2003 ont été créés des contrats de site passés entre la ou les collectivités locales concernées et l'État. Cette dernière politique illustre bel et bien un désir de territorialisation des politiques publiques et grandir le rôle des acteurs locaux. Quatre sites ont bénéficié de ces contrats: Romorantin-Salbris (MATRA automobile), Angers (ACT manufacturing), Longwy (Daewoo), Noyelles-Godault (Métleurop). Ces aides assurent donc principalement la reconversion des territoires en crise. La reconversion concerne effectivement moins les activités industrielles que toutes les composantes du territoire. Elle commence tout d'abord par le démantèlement des infrastructures industrielles et des locaux. Puis, les friches industrielles, une fois nettoyées et dépolluées, sont réoccupées par des industries et des commerces pouvant bénéficier de la proximité des infrastructures logistiques. Toutefois, il est plus courant que ces nouvelles activités s'installent à l'écart des anciens sites. Dans le même temps, l'on peut noter dans ces mêmes espaces une politique volontariste encourageant à la rénovation de l'habitat, la formation de la population et la construction d'une nouvelle image, plus attirante pour les entreprises. Mais certaines conversions ont connu des échecs. Ainsi, l'entreprise asiatique JVC s'était installé à Villiers-la-Montagne, en Lorraine, territoire en reconversion, en 1988 avant de délocaliser en Écosse en 1996, laissant alors de nouvelles friches. Enfin, certains territoires réussissent à changer radicalement d'activités. Ainsi, dans les Vosges, certaines friches textiles ont été réutilisées pour des piscines, hôtels-restaurants et résidences dans le but d'améliorer l'activité touristique.

B) Conforter la compétitivité des territoires

A ces politiques de reconversion s'ajoutent des dispositifs d'aménagement visant à conforter les territoires déjà compétitifs. Cette stratégie reprend directement les objectifs de la déclaration de Lisbonne datée de mars 2000 de transformer l'économie de l'UE en un capitalisme cognitif*. Cette politique se base depuis 2004 sur des pôles de compétitivités lancés par l'État. Se rapprochant de l'organisation des SPL, ces pôles réunissent des entreprises, des centres de recherche, des organismes de formation, sur un périmètre précis pouvant concerner plusieurs régions autour d'un même projet ou d'une même thématique. Mais contrairement aux dits SPL, les pôles recherchent l'association de la spécificité et de la qualité du lieu avec celles des entreprises, valoriser l'innovation et l'intégration entre les activités du secteur secondaire et les activités du secteur tertiaire. Ces pôles recherchent le cumul des qualités locales en matière de proximité et d'échange ainsi que l'ouverture à la mondialisation. En outre, l'échelle change complètement, les pôles privilégiant l'aire métropolitaine. En 2007, on compte environ 71 pôles de compétitivités en France. Tous sont aidés par des fonds de l'Etat et des programmes européens. La réussite de ces pôles est intrasèquement liée à l'adhésion des acteurs locaux, bien que ce phénomène implique très souvent une recomposition du jeu des acteurs. Ces derniers favorisent largement les acteurs privés, les PME-PMI et les pouvoirs locaux et ce souvent au détriment des pouvoirs publics et des administrations traditionnelles. Ces pôles permettent en outre une meilleure intégration à la mondialisation par le passage de territoires-zone

, fonctionnant sur le modèle centre-périphérie, à des territoires dits territoires-réseau

.

C) La patrimonialisation

À partir des années 1970, on redécouvre en France, suite à la création au Royaume-Uni de l'archéologie industrielle, le patrimoine industrielle. Petit à petit, un intérêt est porté aux bâtiments, aux paysages et à une culture ouvrière spécifique. Cela se manifeste principalement par des tentatives de protection d'anciens sites industriels. Ainsi, le Nord-Pas-de-Calais a juste avant la fermeture de sa dernière mine de charbon dans les années 1990 constitué le Centre Historique Minier de Lewarde et par la suite recherché les moyens juridiques de protection possibles pour des sites dont certains sont classés monuments historiques (Wallers-Arenberg, Oignies).

La patrimonialisation des industries permet en plus de constituer une part de la culture populaire, de développer de nouvelles activités au niveau local à l'instar de parcs tournés vers les technologies de développement durable qui favorisent à leur tour l'implantation d'activités à haute valeur ajoutée. Elle peut enfin jouer sur l'image des territoires et se faire moteur de la reconversion à des échelles plus globales. Nantes, touchée par la désindustrialisation dans les années 1970, s'inscrit entièrement dans ce cas, ayant entamé une politique de renouvellement urbain s'appuyant notamment sur la revalorisation des anciennes friches industrielles qui ont fait son Histoire, notamment celles de l'entreprise LU.

Conclusion

Par l'étude de l'industrie française, l'on observe plus facilement ces inégalités de production. Bien que des aides de l'Etat et de l'UE aient été accordé, des disparités subsistent entre les régions au niveau de la production industrielle.

- Site réalisé par:

- Vincent Blondeau (Recherches)

- Erreur 503 (Webmaster/Recherches) Tout texte, en dehors des citations, est la propriété des réalisateurs de CompoDispo.